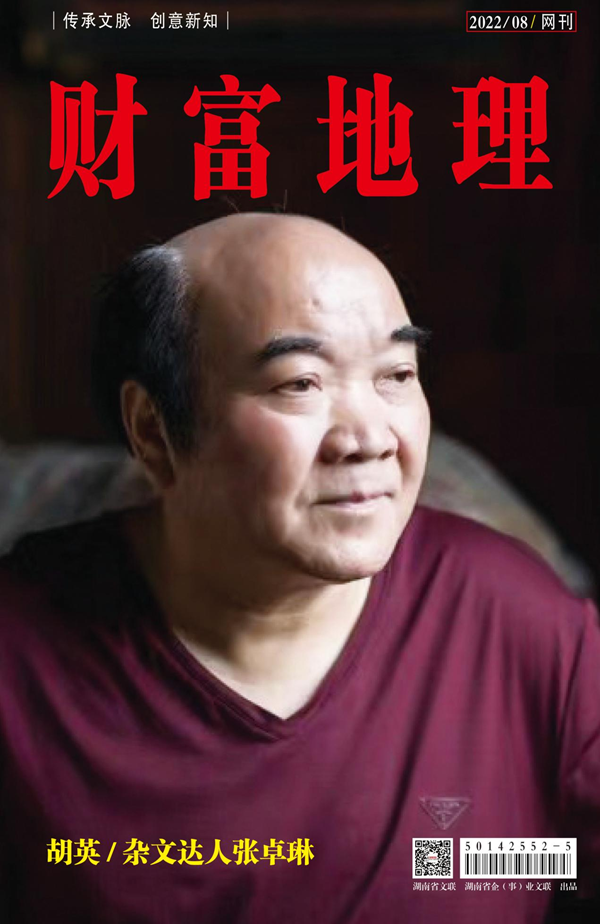

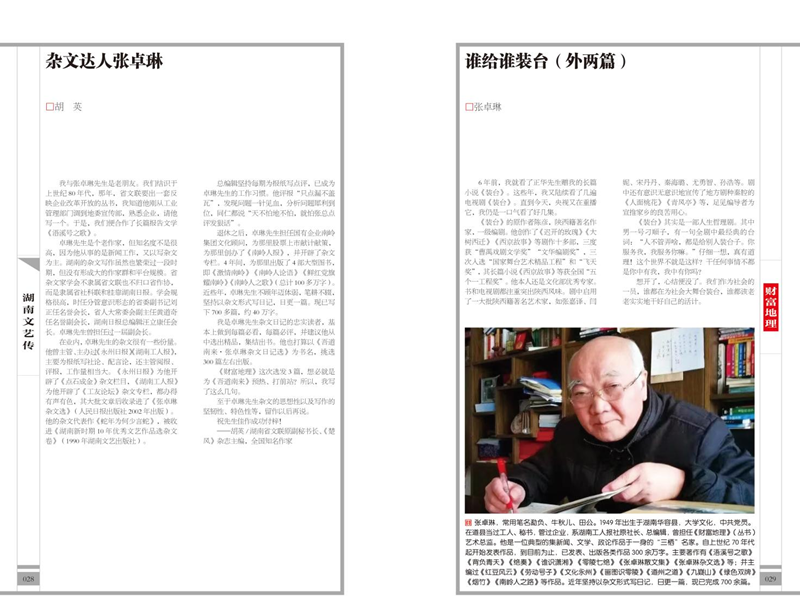

杂文达人张卓琳

文/胡英

我与张卓琳先生是老朋友。我们结识于上世纪80年代,那年,省文联要出一套反映企业改革开放的丛书,我知道他刚从工业管理部门调到地委宣传部,熟悉企业,请他写一个。于是,我们便合作了长篇报告文学《浯溪号之歌》。

卓琳先生是个老作家,但知名度不是很高,因为他从事的是新闻工作,又以写杂文为主。湖南的杂文写作虽然也繁荣过一段时期,但没有形成大的作家群和平台规模。省杂文家学会不隶属省文联也不归口省作协,而是隶属省社科联和挂靠湖南日报。学会规格很高,时任分管意识形态的省委副书记刘正任名誉会长,省人大常委会副主任黄道奇任名誉副会长,湖南日报总编辑汪立康任会长。卓琳先生曾担任过一屆副会长。

在业内,卓琳先生的杂文很有一些份量。他曾主管、主办过《永州日报》《湖南工人报》,主要为报纸写社论、配言论,还主管阅报、评报,工作量相当大。《永州日报》为他开辟了《点石成金》杂文栏目,《湖南工人报》为他开辟了《工友论坛》杂文专栏,都办得有声有色,其大批文章后收录进了《张卓琳杂文选》(人民日报出版社2002年出版)。他的杂文代表作《蛇年为何少言蛇》,被收进《湖南新时期10年优秀文艺作品选杂文卷》(1990年湖南文艺出版社)。

总编辑坚持每期为报纸写点评,已成为卓琳先生的工作习惯。他评报“只点漏不盖瓦”,发现问题一针见血,分析问题犀利到位,同仁都说“天不怕地不怕,就怕张总点评发狠话”。

退休之后,卓琳先生担任国有企业南岭集团文化顾问,为那里股票上市献计献策,为那里创办了《南岭人报》,并开辟了杂文专栏。4年间,为那里出版了4部大型图书,即《激情南岭》《南岭人论语》《鲜红党旗耀南岭》《南岭人之歌》(总计100多万字)。

近些年,卓琳先生不顾年迈体弱,笔耕不辍,坚持以杂文形式写日记,日更一篇。现已写下700多篇,约40万字。

我是卓琳先生杂文日记的忠实读者,基本上做到每篇必看,每篇必评,并建议他从中选出精品,集结出书。他也打算以《吾道南来·张卓琳杂文日记选》为书名,挑选300篇左右出版。

《财富地理》这次选发3篇,想必就是为《吾道南来》预热、打前站?所以,我写了这么几句。

至于卓琳先生杂文的思想性以及写作的坚韧性、特色性等,留作以后再说。

祝先生佳作成功付梓!

谁给谁装台(外两篇)

文/张卓琳

6年前,我就看了正华先生赠我的长篇小说《装台》。这些年,我又陆续看了几遍电视剧《装台》。直到今天,央视又在重播它,我仍是一口气看了好几集。

《装台》的原作者陈彦,陕西籍著名作家,一级编剧。他创作了《迟开的玫瑰》《大树西迁》《西京故事》等剧作十多部,三度获“曹禺戏剧文学奖”“文华编剧奖”,三次入选“国家舞台艺术精品工程”和“飞天奖”,其长篇小说《西京故事》等获全国“五个一工程奖”。他本人还是文化部优秀专家。

书和电视剧都注重突出陕西风味。剧中启用了一大批陕西籍著名艺术家,如张嘉译、闫妮、宋丹丹、秦海璐、尤勇智、孙浩等。剧中还有意识无意识地宣传了地方剧种秦腔的《人面桃花》《青风亭》等,足见编导者为宣推家乡的良苦用心。

《装台》其实是一部人生哲理剧。其中男一号刁顺子,有一句全剧中最经典的台词:“人不管弄啥,都是给别人装台子。你服务我,我服务你嘛。”仔细一想,真有道理!这个世界不就是这样?干任何事情不都是你中有我,我中有你吗?

想开了,心结便没了。我们作为社会的一员,谁都在为社会大舞台装台,谁都该老老实实地干好自己的活计。

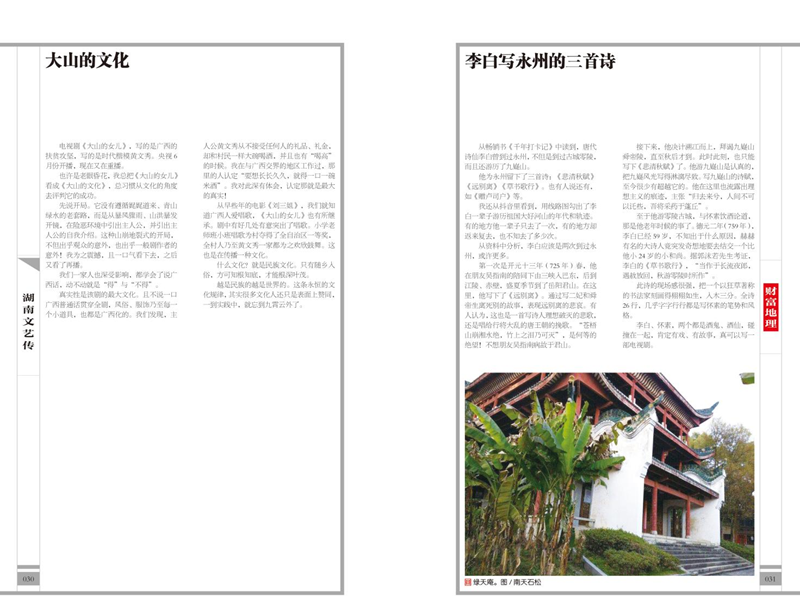

大山的文化

电视剧《大山的女儿》,写的是广西的脱贫攻坚,写的是时代楷模黄文秀。央视6月份开播,现在又在重播。

也许是老眼昏花,我总把《大山的女儿》看成《大山的文化》,总习惯从文化的角度去评判它的成功。

先说开局。它没有遵循娓娓道来、青山绿水的老套路,而是从暴风骤雨、山洪暴发开镜,在险恶环境中引出主人公,并引出主人公的自我介绍。这种山崩地裂式的开局,不但出乎观众的意外,也出乎一般剧作者的意外!我为之震撼,且一口气看下去,之后又看了再播。

我们一家人也深受影响,都学会了说广西话,动不动就是“得”与“不得”。

真实性是该剧的最大文化。且不说一口广西普通话贯穿全剧,风俗、服饰乃至每一个小道具,也都是广西化的。我们发现,主人公黄文秀从不接受任何人的礼品、礼金,却和村民一样大碗喝酒,并且也有“喝高”的时候。我在与广西交界的地区工作过,那里的人认定“要想长长久久,就得一口一碗米酒”。我对此深有体会,认定那就是最大的真实!

从早些年的电影《刘三姐》,我们就知道广西人爱唱歌,《大山的女儿》也有所继承。剧中有好几处有意突出了唱歌。小学老师班小班唱歌为村夺得了全自治区一等奖,全村人乃至黄文秀一家都为之欢欣鼓舞。这也是在传播一种文化。

什么文化?就是民族文化。只有随乡入俗,方可知根知底,才能根深叶茂。

越是民族的越是世界的。这条永恒的文化规律,其实很多文化人还只是表面上赞同,一到实践中,就忘到九霄云外了。

李白写永州的三首诗

从畅销书《千年打卡记》中读到,唐代诗仙李白曾到过永州,不但是到过古城零陵,而且还游历了九嶷山。

他为永州留下了三首诗:《悲清秋赋》《远别离》《草书歌行》。也有人说还有,如《赠卢司户》等。

我还从抖音里看到,用线路图勾出了李白一辈子游历祖国大好河山的年代和轨迹。有的地方他一辈子只去了一次,有的地方却返来复去,也不知去了多少次。

从资料中分析,李白应该是两次到过永州,或许更多。

第一次是开元十三年(725年)春,他在朋友吴指南的陪同下由三峡入巴东,后到江陵、赤壁,盛夏季节到了岳阳君山。在这里,他写下了《远别离》。通过写二妃和舜帝生离死别的故事,表现远别离的悲哀。有人认为,这也是一首写诗人理想破灭的悲歌,还是唱给行将大乱的唐王朝的挽歌。“苍梧山崩湘水绝,竹上之泪乃可灭”,是何等的绝望!不想朋友吴指南病故于君山。

接下来,他决计溯冮而上,拜谒九嶷山舜帝陵,直至秋后才到。此时此刻,也只能写下《悲清秋赋》了。他游九嶷山是认真的,把九嶷风光写得淋漓尽致。写九嶷山的诗赋,至今很少有超越它的。他在这里也流露出理想主义的痕迹,主张“归去来兮,人间不可以讬些,吾将采药于蓬丘”。

至于他游零陵古城,与怀素饮酒论道,那是他老年时候的事了。德元二年(759年),李白已经59岁,不知出于什么原因,赫赫有名的大诗人竟突发奇想地要去结交一个比他小24岁的小和尚。据郭沫若先生考证,李白的《草书歌行》,“当作于长流夜郎,遇赦放回,秋游零陵时所作”。

此诗的现场感很强,把一个以狂草著称的书法家刻画得栩栩如生,入木三分。全诗26行,几乎字字行行都是写怀素的笔势和风格。

李白、怀素,两个都是酒鬼、酒仙,碰撞在一起,肯定有戏、有故事,真可以写一部电视剧。

胡英,湖南省文联原副秘书长、《楚风》杂志主编,全国知名作家

张卓琳,常用笔名勐负、牛秋儿、田公。1949年出生于湖南华容县,大学文化,中共党员。在道县当过工人、秘书,管过企业,系湖南工人报社原社长、总编辑,曾担任《财富地理》(丛书)艺术总监。他是一位典型的集新闻、文学、政论作品于一身的“三栖”名家。自上世纪70年代起开始发表作品,到目前为止,已发表、出版各类作品300余万字。主要著作有《浯溪号之歌》《背负青天》《绝奏》《谁识潇湘》《零陵七绝》《张卓琳散文集》《张卓琳杂文选》等;并主编过《红豆风云》《劳动号子》《文化永州》《画图识零陵》《道州之道》《九嶷山》《绿色双牌》《烟竹》《南岭人之路》等作品。近年坚持以杂文形式写日记,日更一篇,现已完成700余篇

(原载于《财富地理》2022年8月网刊)

来源:红网

作者:胡英

编辑:施文

本文为文艺频道原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接:https://wenyi.rednet.cn/content/2022/08/22/11744908.html

时刻新闻

时刻新闻