城市歌曲的乡土叙事与家国情思

文丨张未末

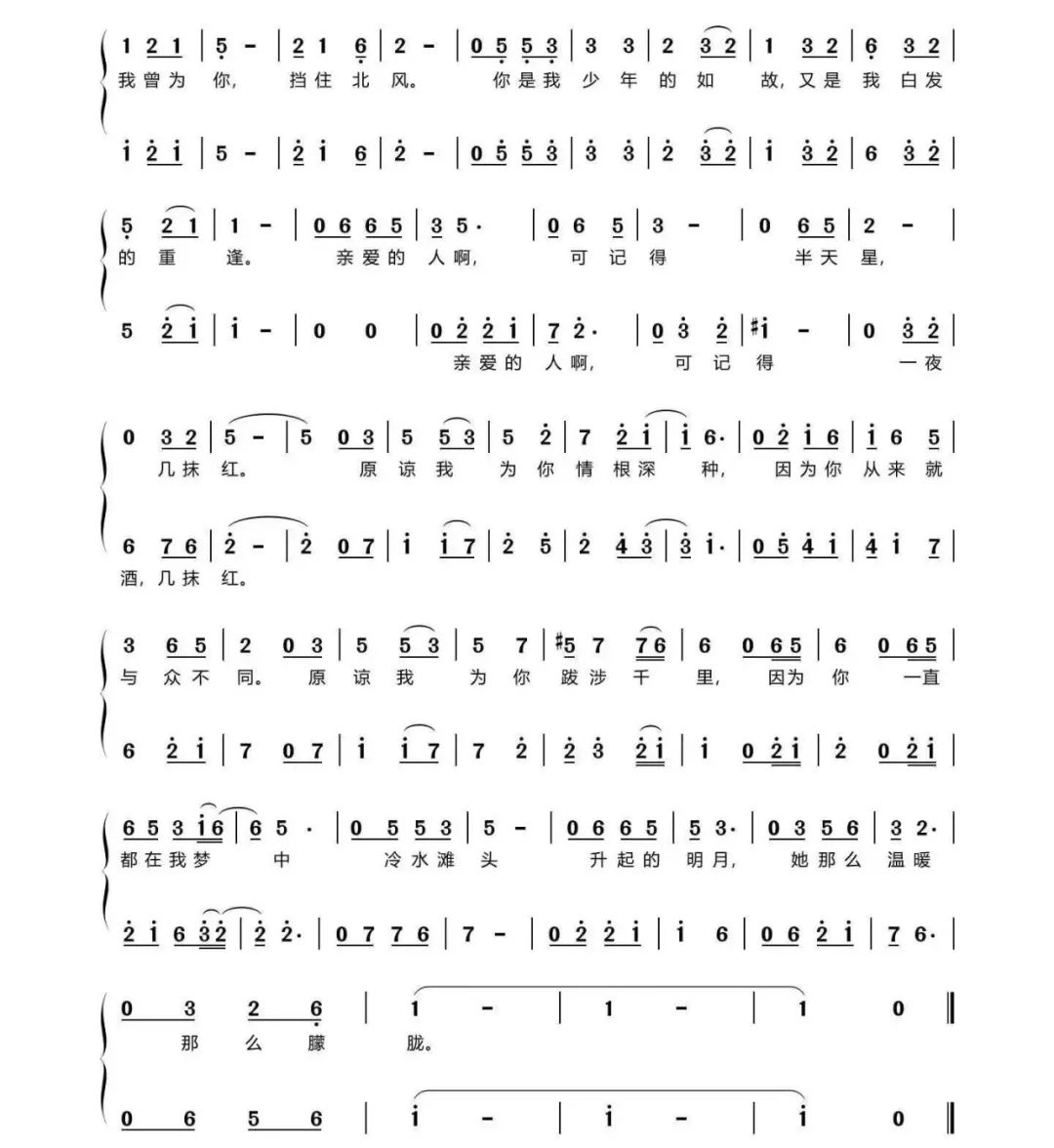

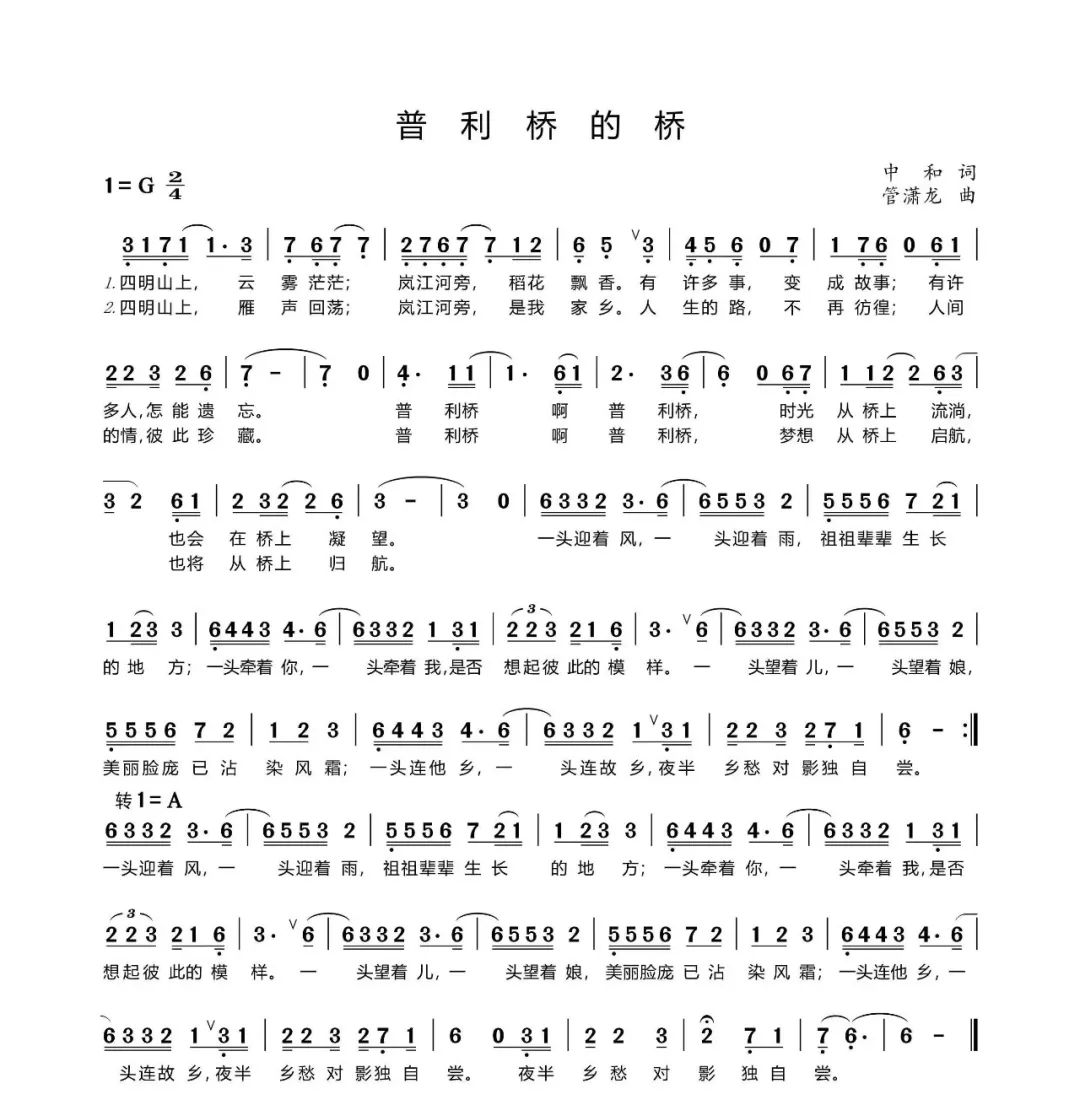

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出,“坚持以人民为中心的创作导向,坚持出成果和出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通,改进文艺创作生产服务、引导、组织工作机制”。近期,永州市冷水滩区围绕城市歌曲创作,先后推出原创歌曲《那年滩上明月升》和《普利桥的桥》。歌曲聚焦当地风土人情,唤醒听众的个人城市经历和集体归属感情,通过文艺形式传播解码冷水滩的城市肌理,取得良好宣传效果,以文化助力当地经济社会发展。

扎根人民的创作理念

源于人民、为了人民、属于人民,是社会主义文艺的根本立场,也是社会主义文艺繁荣发展的动力所在。《那年滩上明月升》《普利桥的桥》两首歌曲,无一不是深挖当地自然人文风貌,立足人民群众的文化精神需求而开展创作。

繁荣当代文艺创作,需要不断从中华优秀传统文化中汲取养分。冷水滩因十里江滩得名,湘江穿城如弓,《那年滩上明月升》援引冷水滩当地民谣“冷水弯弯一把弓,将军骑马射蜈蚣。狮子后面藏猛虎,观音坐莲挡北风”,既回望了悠久的历史文化,又勾勒了活跃的现代文化,特别是歌曲MV中老人与孩童的对话和意象,更是将中华文明突出的连续性具象表达,凸显文化传承与发展。

此前,由央视《焦点访谈》、湖南广电新闻中心、永州市和冷水滩区融媒体中心联合创制的《普利桥种粮记》,以开创性报道形式记录当地响应国家发展粮食生产号召探索“水稻+N”生产新模式,全网累计播放量超10亿次,成为2023年大屏与小屏融合传播的爆款作品。“一粥一饭,当思来之不易。”《普利桥的桥》脱胎于这一作品,用歌声唱出了乡情乡愁,更唱出了基层人民迎着风雨汇入时代潮流的心声,将宏大主题与微观视角统于一隅。

以小见大的歌词铺陈

文章合为时而著,歌诗合为事而作。歌词的本质就是诗歌,入乐的叫歌,不入乐的叫诗。歌词之于歌曲,如剧本之于剧目,都是根本性的,其在情感和主题上为音乐提供指向性,并以内容和结构规制音乐的表现。

《那年滩上明月升》的词作者伍诗仁和《普利桥的桥》词作者中和显然深谙作词之道,两位词作者均以小切口鞭辟入里。如《那年滩上明月升》以民谣渐入,吸引听众去探寻古老传说的前世今生,并将古渡、木鱼、梧桐、阡陌等勾连千年的意象和当下的天边云、晚来风交织,以一轮明月寄挂过客与归人、清晨与日暮、理想与情怀,描绘出一幅贯穿古今的城市画卷,末了又以孩童用当地方言传唱民谣收尾,突出地域文化生生不息的传承。冷水滩有很多含“桥”字的地名,像上岭桥、花桥街、竹山桥、杉木桥、郝皮桥等,每个带着桥的地名,都是“桥”乡真实的记忆。位于冷水滩北端的普利桥镇,东接郝皮桥,北连四明山,石溪江横贯其中,由于沿岸土地肥沃,自唐伊始迁涉定居之人不胜枚举,形成了星罗棋布的村庄。《普利桥的桥》将焦点聚集于普利桥这座连结人们情感的“桥”,在呈现出稻花飘香的同时,也将游子的牵挂直抒胸臆,刻画了乡土中国不变的情思,可谓新时代的田园诗与狂想曲。

明亮鲜活的曲风演绎

人们欣赏歌曲,不仅是体味词作者横溢的才华,也是对作曲及器乐编排、混音、演唱等音乐的旋律,还有MV拍摄等非旋律表达工作整体综合视听效果的全方位考量。两首歌曲作品虽都由管潇龙作曲、演唱,张执政编曲,但二者各有千秋。

歌曲充分吸收包括永州花鼓和祁阳小调在内的地方传统音乐丰富内涵,并结合当下时代特色及传播特点,在曲式曲调、配器演唱等方面体现出独有韵味,十分贴合大众尤其是年轻群体的审美接受。其中《那年滩上明月升》以5、3为动机,融入以自然、亲切和口语化为特点的民谣唱法和流行元素,音乐细腻温润,厚重的历史通过歌手饱含深情的演唱得以表达,MV中从一而终的老人相机镜头视角,辅之以舒缓的节奏和明快的旋律,愈发拨动年轻人对故乡渴望的情感丝弦。《普利桥的桥》则在流行音乐的基础之上,沿着爆款音综《声生不息·港乐季》的路子,大量运用港乐元素,副歌和高潮部分大开大合,让人印象颇深,眼前浮现出一派阡陌交通、农田金黄之景。两首歌曲在流行音乐框架下大量使用颇具地方特色方言民谣、说唱、叙述,配合吉他等器乐的轻弹,可谓朗朗上口,简约而不简单,也为其后续传播推广做好了铺垫。

尤其值得一提的是,去年以来,永州当地加大对城市歌曲创宣的组织力度,还推出了《走,去永州》《九嶷之歌》《故乡宁远》《到哪里找这么好的小城》等原创歌曲,将永州的美景和风情娓娓道来,吸引着人们听着歌曲深度游览永州,促进了文化对经济的反哺。希望永州这座拥有2200多年建郡史的中国历史文化名城,继续深耕文化土壤,不断汲取有利于文艺创作的意见建议,铸就新时代的文艺高峰,实现传递中国好故事、唱响湖湘好声音。

扫描下方二维码关注“湖南文联”

来源:湖南文联

作者:张未末

编辑:施文

时刻新闻

时刻新闻