墨痕深处念沃师

文|胡紫桂

犹记当年中国美院求学时,常揣摩《书法报》所刊沃兴华先生的临帖专栏,笔墨间那股雄浑郁勃之气,早已如碑石般镌刻在我心底。那是遥远的仰慕,也是无声的指引。及至后来因“流行书风展”获奖之机,方得以亲近先生,从此常蒙教诲。先生待后辈,肝胆相照,言必中的,从不虚饰。那掷地有声的叮咛至今犹在耳畔:“趁年轻,多写大字,多创作大作品!”先生常说,大字方能锤炼胆魄,放大格局,让笔下的生命感在空间张力中激荡,且书大字极需体力,年长则必气力不济。这何止是技法上的提点,分明是叩击心灵、提振胆魄的箴言!

当我调入湖南美术出版社,甫一到任,便迫不及待赴沪向先生报告并求支持。不曾想,先生竟将已交付沪上出版社的一部书稿毅然索回,托付于我。这份沉甸甸的信任,自此开启了先生与湘美社的深厚书缘。《从创作到临摹》《中国书法史》《书法技法新论》……一部部扛鼎之作次第付梓。翻阅先生书稿,字里行间常能体会他“入古出新”的执着——他强调深入传统不是目的,而是为了寻找个性表达的独特语言,要敢于“破茧而出”。更难忘怀的是,先生慨允出任湘美版《书法练习指导》主编,其倾力支持,如春风化雨,泽被深远。

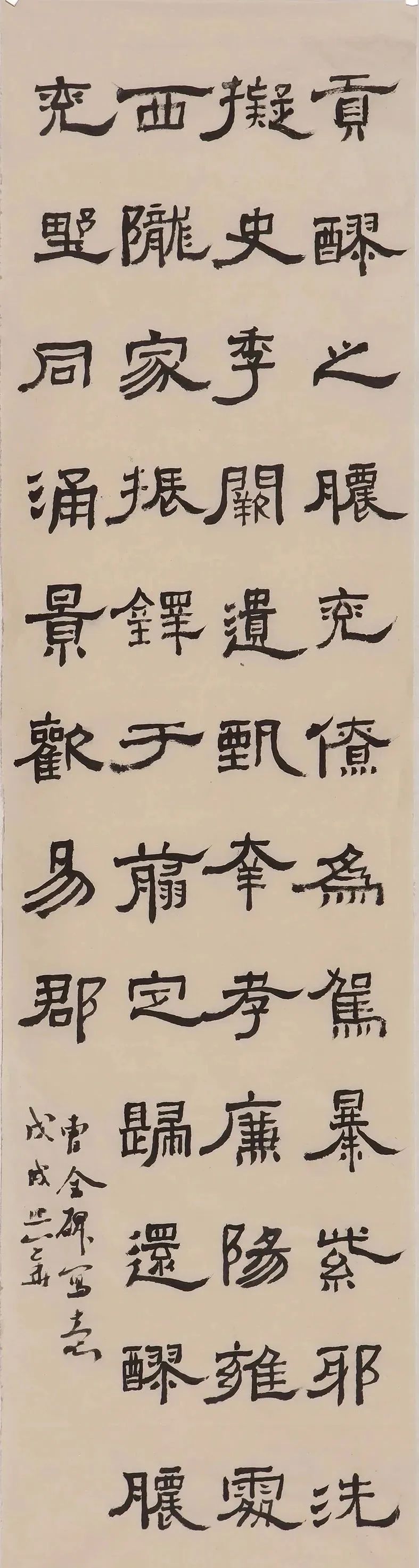

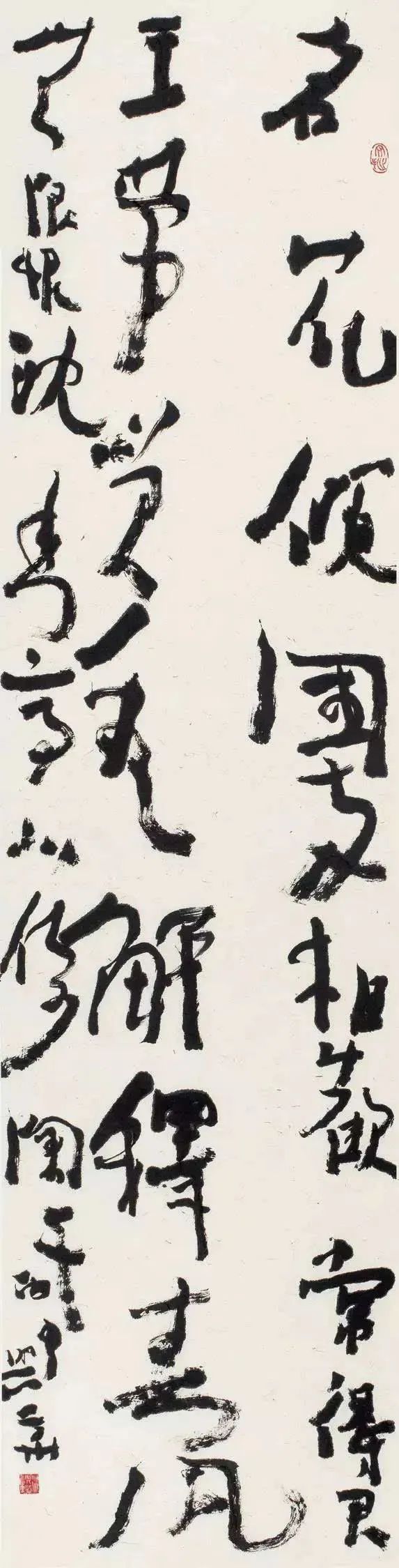

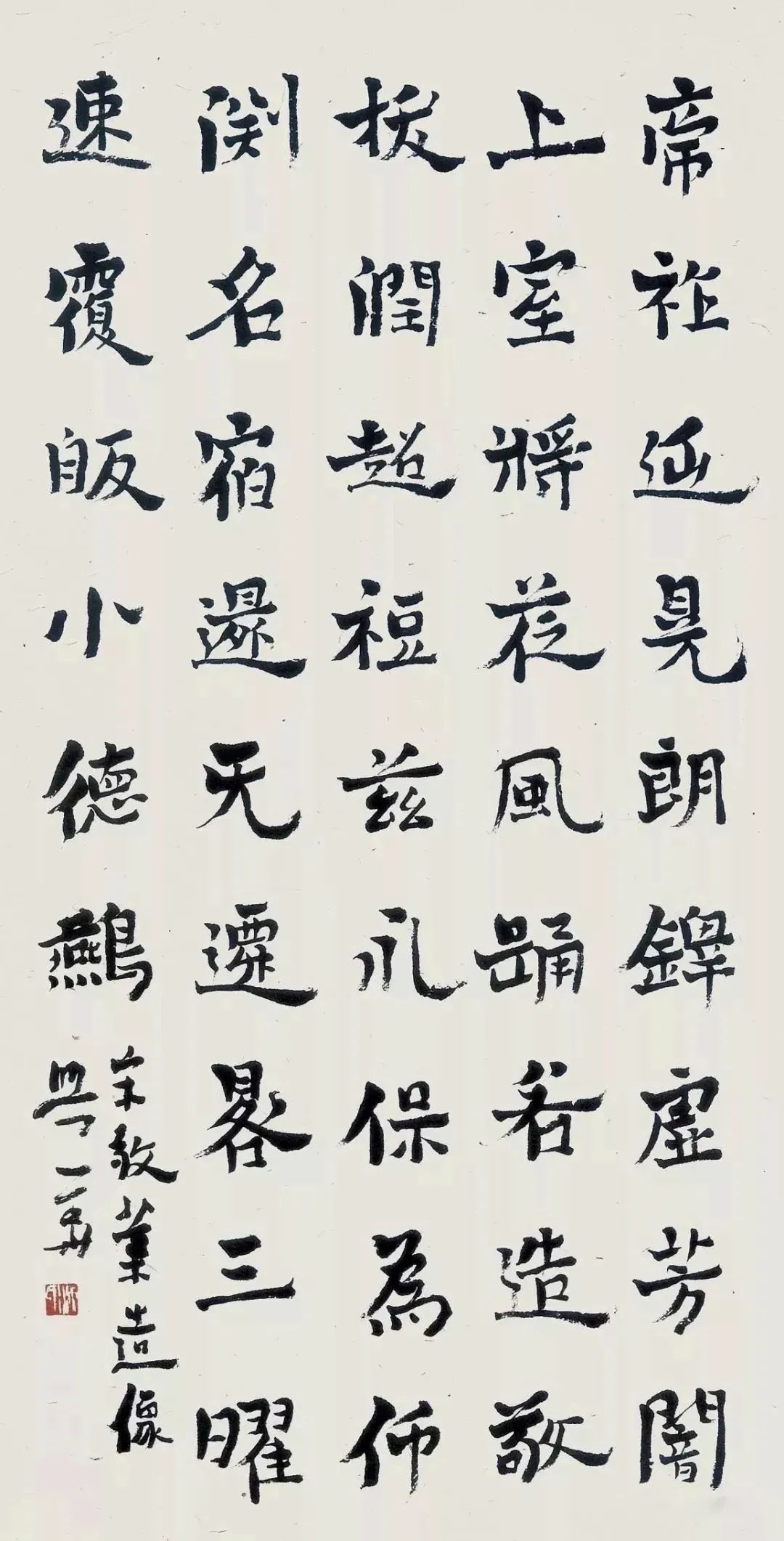

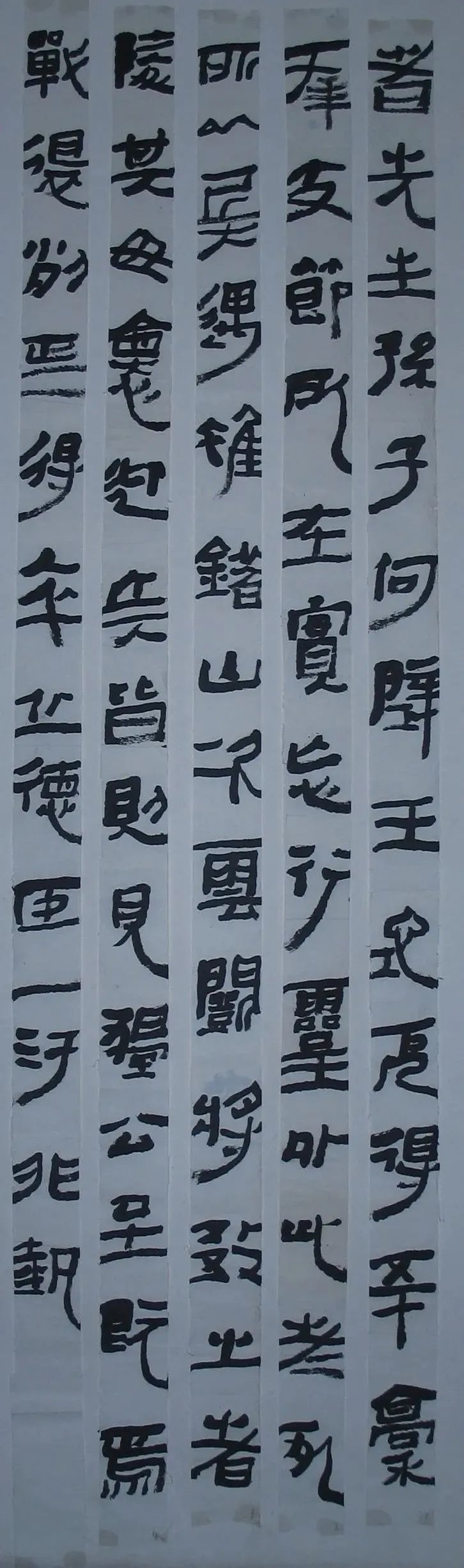

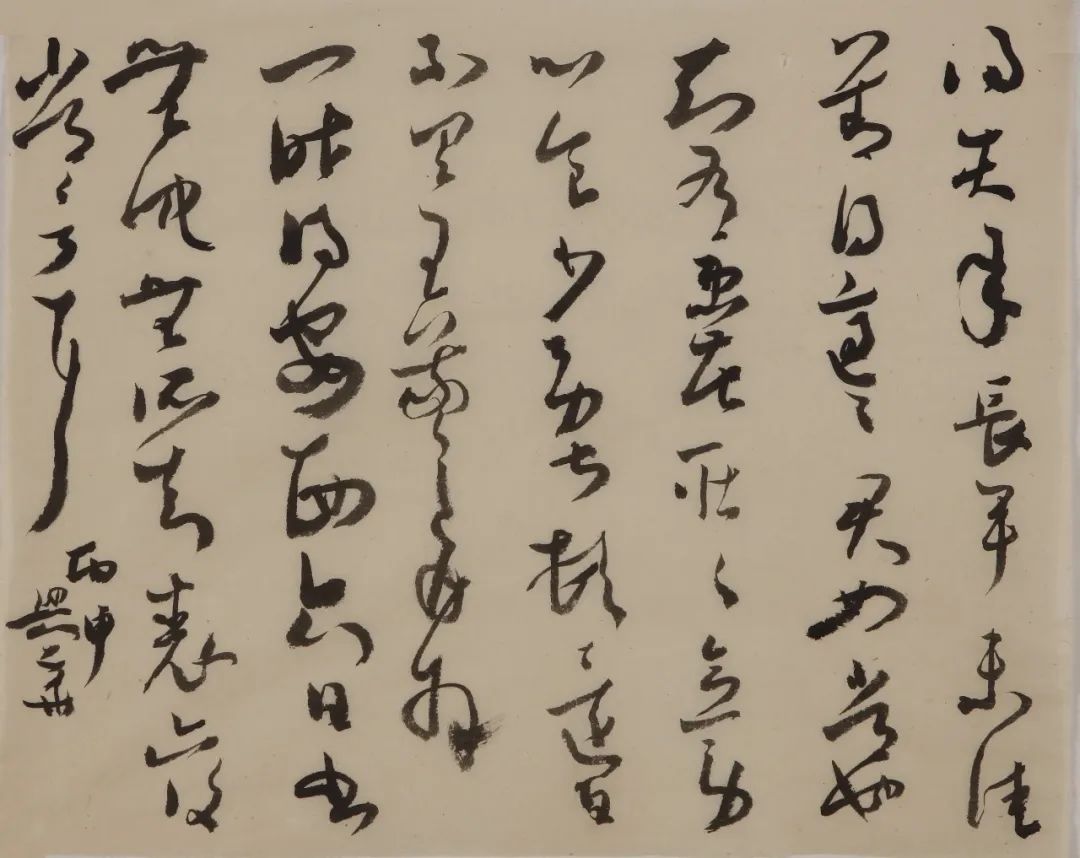

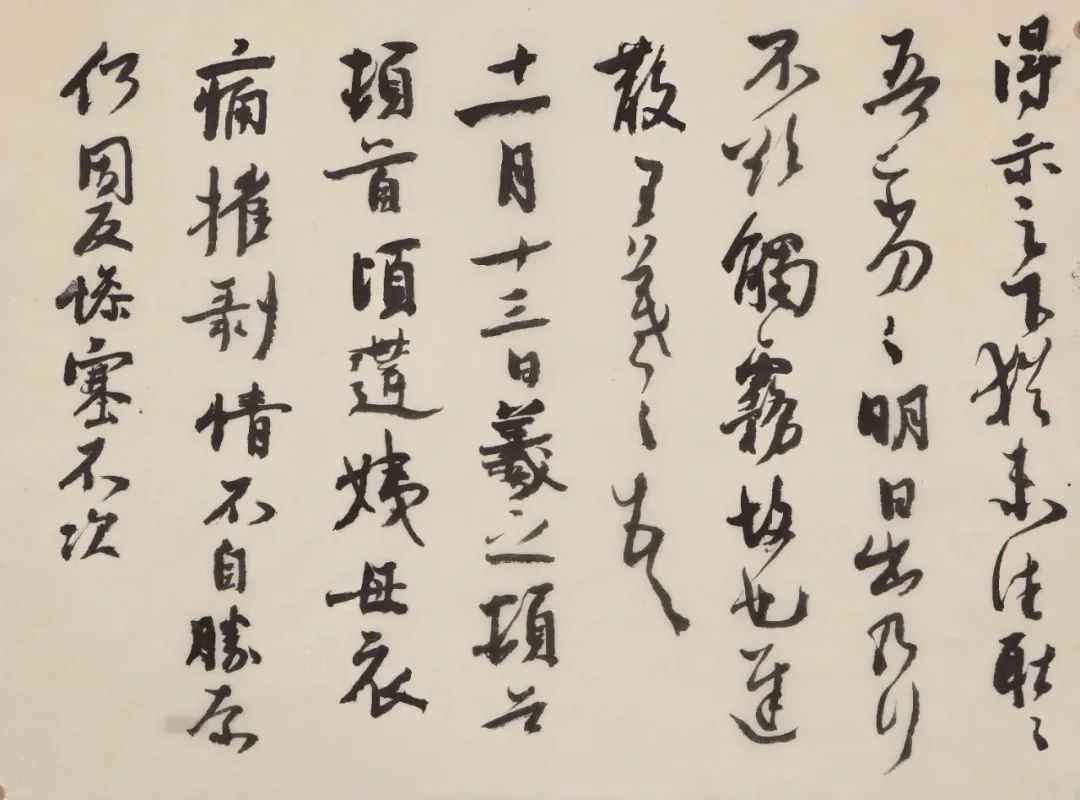

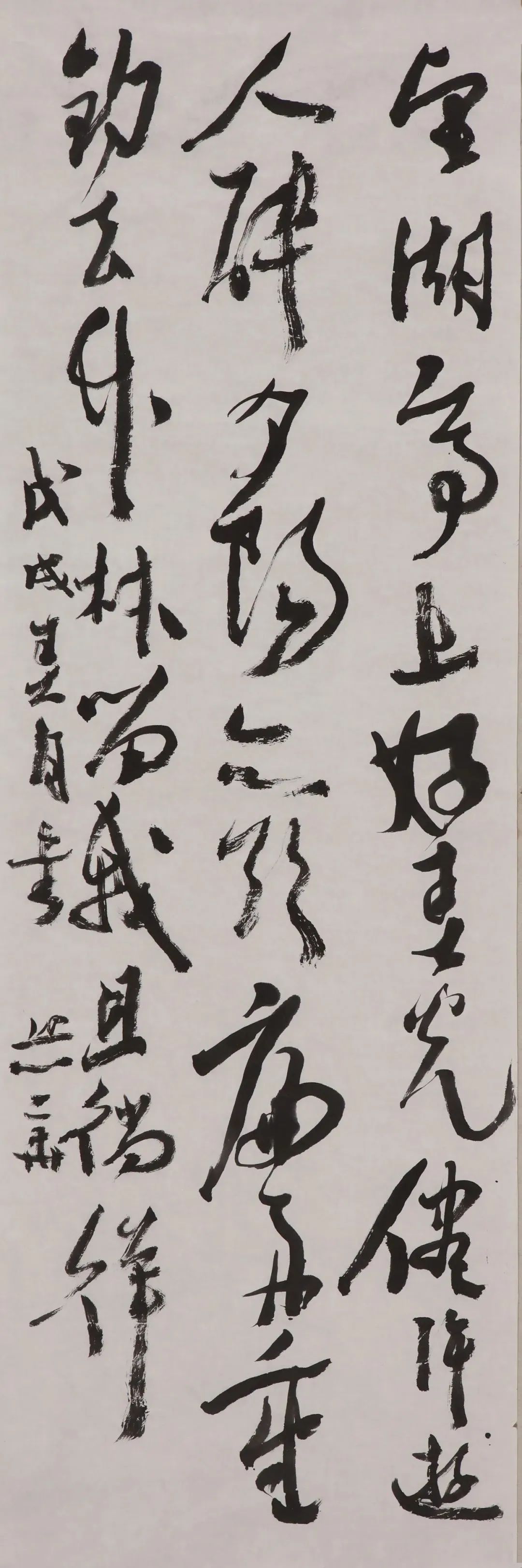

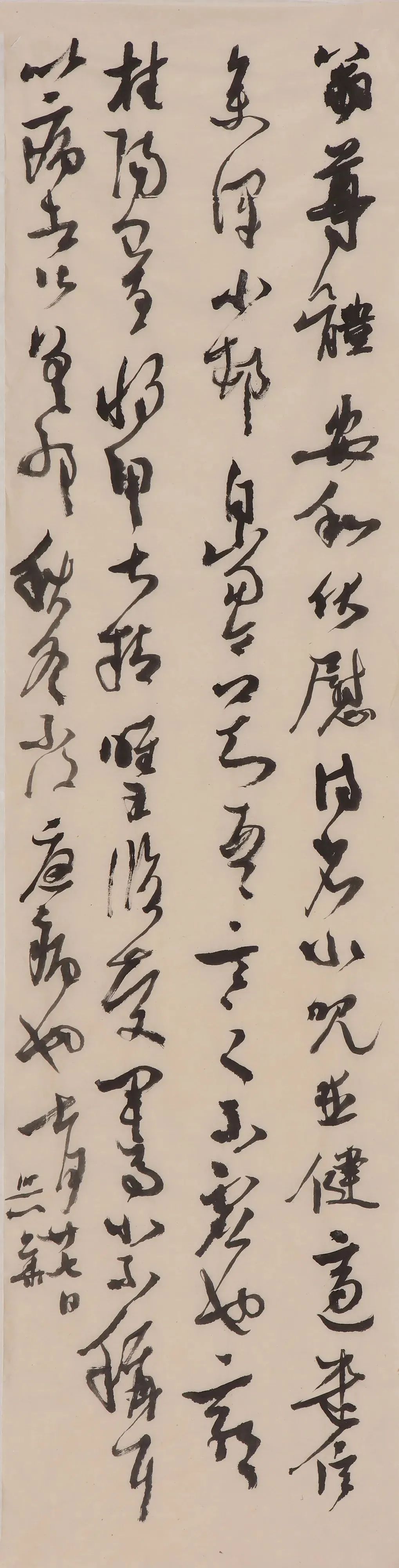

先生一生,腕底波澜壮阔,笔下开一代风气。其书,于碑碣摩崖之苍莽中汲取魂魄,在简牍残纸之天真里悟得生机,熔铸古今,自出机杼,终成其郁勃奇崛、撼人心魄的独特风骨。这正是先生毕生倡导的“碑帖融合”之路,他教导我们,要在金石碑版的厚重雄强与民间书法的灵动率意间,找到时代精神的共振点。其学,探幽索隐于书史长河,钩深致远于理论丛林,著述等身,皆为后学立下不可绕行的学术路标。

大约七八年前,由先生与抗美师、曾翔师提名的“当代中青年代表书家个案研究会”展览在成都杜甫草堂举行,晚间齐聚冷柏青兄工作室欢聚,柏青有心,安排丝竹助兴,我与陈胜凯兄分献丝竹,沃师兴起亦大笑操琴,众皆欢愉。其时,始闻先生身体违和。此后数年,先生病情虽似平稳,诸生多不忍加以叨扰,心中总存一份“吉人天相”的祈望。直至去年从肖文飞兄处得知先生情况不佳的消息,心急如焚。十余位学生自发轮番赴沪探望、陪侍,奈何世事羁绊,终难久留。去年六月一日,我抵沪,得侍先生病榻两日。其时先生清减甚多,然神思尚明,交流无碍。

仍记得给他刷遍那些他笔下的书法视频时,沃师眼里闪动着孩子般纯粹的欢喜;也记得在病房里那顿简单却无比珍贵的午餐;更记得他说的书法史需要重新梳理,按书体分类研究……

今年五月二十七日,我赴上海参加全国第二届小品展开幕式,随即赶往东方医院。先生已在ICU,师母本虑及探视不便,见我执意恳请,终向医院求得通融。身着密实的防护服,随师母踏入那片寂静。先生意识已模糊,我俯身耳畔低语,千言万语凝噎于喉……却见一滴清泪,缓缓自先生眼角滑落。前几日师母微信告知先生再度抢救,我们只能屏息祈祷,祈愿上苍眷顾。

今朝噩耗终至,长空星陨。先生之风,山高水长;先生之教,如墨入纸,深沁吾辈心髓。先生常言“书法贵在写出真性情,表达真生命”,其言其行,莫不如此。

沃师,此际万千悲思,难述万一,唯愿您于彼岸墨香永沐,得大安息。您的字,您的书,您的教诲我们将永铭于心;您朝乾夕惕,上下求索、不教一日闲过,以及那“以古人之规矩,开自己之生面”的创作精神,将永在尘寰,照耀我们踽踽前行的笔墨长路。

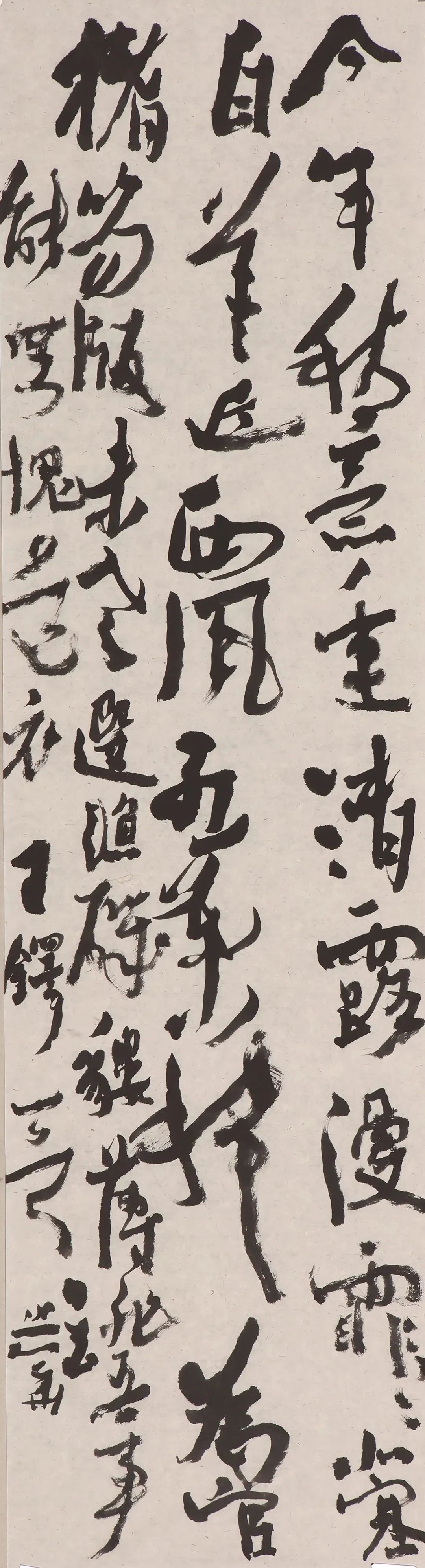

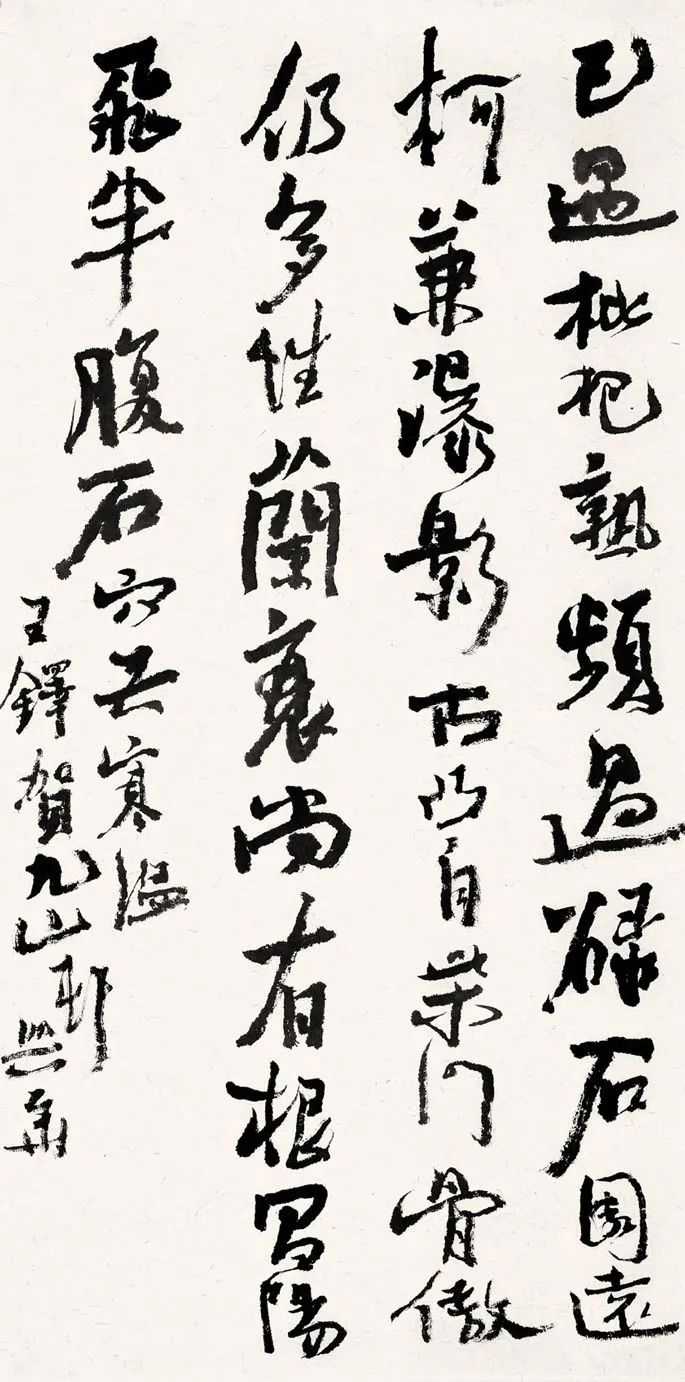

沃兴华作品欣赏

来源:湖南文联

作者:胡紫桂

编辑:施文

本文链接:https://wenyi.rednet.cn/content/646941/64/15140455.html