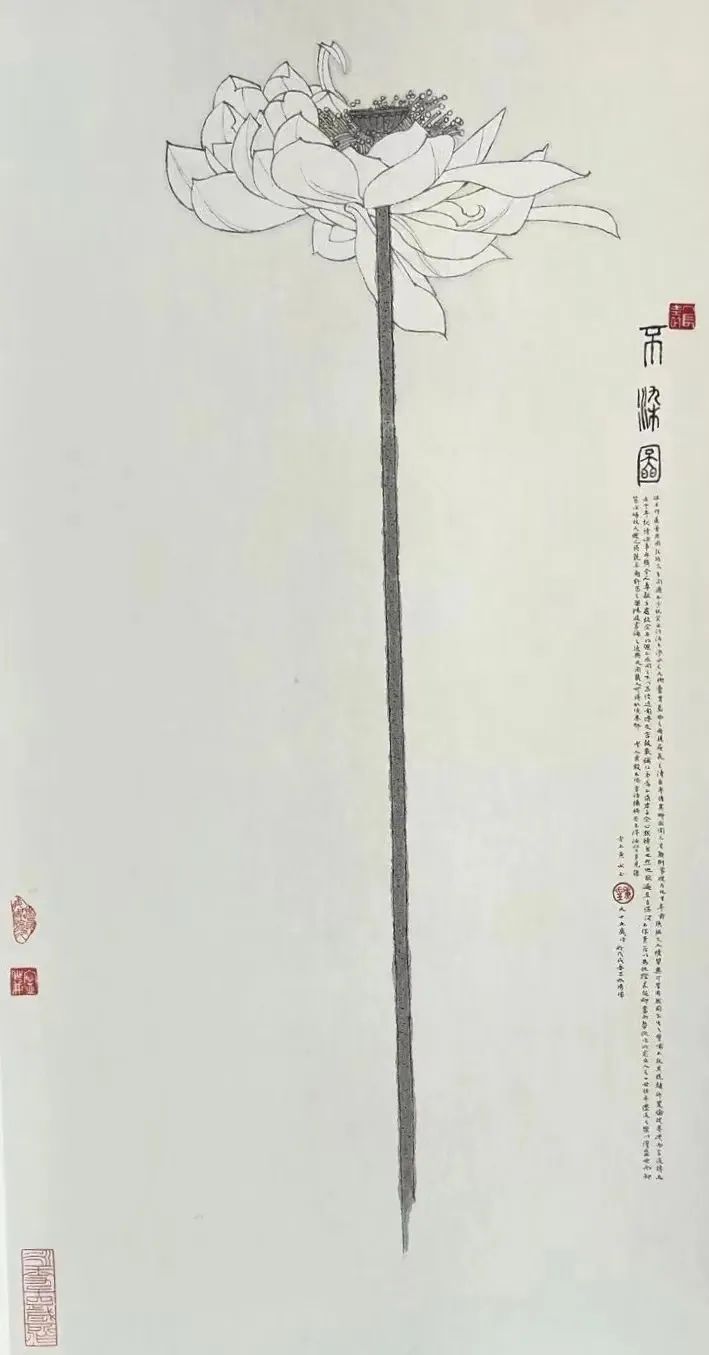

黄永玉荷花图式研究

文/肖家墨 肖振中

摘 要:荷花图式是中国传统绘画的重要部分,黄永玉是现代画家中画荷的代表人物,他在继承荷花图式传统的同时,又进行了个性化的突破与创新。在色彩、构图、线条运用等方面形成了一种独特的自由艺术表达。这种自由的艺术表达是黄永玉跨文化探索的成果,特别在多艺术门类融合与空间表达方面,形成了独特的理解。不倦践行自由艺术表达的跨文化探索,黄永玉的荷花作品实现了传统与现代、东方与西方的有机融合,为理解当代艺术创新与文化传承提供了新的实践范例。

关键词:黄永玉; 荷花图式; 自由艺术表达; 跨文化

黄永玉是中国绘画史上的一位杰出艺术家,尤其喜爱荷花。他的荷花作品在深刻揭示中国传统水墨画的精髓与核心价值观的同时,进行了大胆的突破与创新,为传统荷花图式的现代诠释与艺术创新提供了重要参考。黄永玉荷花图式的创新主要依托自由艺术表达的跨文化探索,一方面通过创新运用色彩、构图与线条等艺术元素,生动展现了荷花的韵律美与内在精神特质,另一方面通过巧妙地吸纳融合西方现代艺术的表现技法,成功展现了一种跨文化的艺术融合现象,为后来的艺术家们提供了一个富有启发性的范例,展现了艺术创作中个性化与普遍性相结合的可能性。

一、黄永玉对荷花图式传统的继承与突破

黄永玉的荷花作品不是凭空的创造,而是嵌入在中国荷花文化与中国荷花绘画的传统中的。中国的“荷”文化源远流长。早在我国第一部诗歌总集《诗经》中就有“山有扶苏,隰有荷华”之句。屈原是赋予“荷”人文内涵的第一人。《离骚》中就有写荷花的佳句,“制菱荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。不吾知其亦已兮,苟余情其信芳”,将荷花比作君子,表达了自己不愿与世同流合污的高洁之志。两汉佛教传入中国,荷花作为圣物,寓意和平与吉祥。南朝乐府《西洲曲》中用荷花表达爱情:“采莲南塘秋,莲花过人头。低头弄莲子,莲子青如水。”莲子即“怜子”,“青”即“情”之意,表达了女子的思念之情。北宋周敦颐的《爱莲说》一文对荷花文化贡献极大,其写荷花的名句“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”高度概括了荷花的品性,使荷花成为文人士大夫完美人格的象征,被视为君子之花。

作为传统中国画的重要组成部分,荷花图式的形成背景是多维的,一方面承载了中国传统文化和哲学的深刻内涵,另一方面反映了中国绘画艺术的独特审美追求,既体现了艺术家们对自然美的赞颂,也蕴含了其对中国传统文化的深刻思考。作为美术元素的荷花,最早是以装饰纹样出现在各种工艺品中,如周朝的莲花造型壶和莲花瓣纹青铜器。从立体变为平面,荷花进入绘画,最早是东汉的“弋射·收获画像砖”。此时画面重点在表现生活场景,而非荷花本身。唐代张萱《洛神赋图》中的荷花,展现了荷花图式的初期形态,荷花的地位得到了极大提高。到了宋元时期,荷花图式随着文人画的兴起而深化发展,已经成为中国画的重要主题。宋代画家如苏轼和赵孟頫,他们的作品不仅追求写实美,更注重荷花的意境和象征意义。呼应周敦颐等文人士大夫的思想,荷花成为表达哲学思考的重要载体。明清时期荷花图式达到繁荣。文徵明、徐渭、八大山人等画家的作品在继承传统的基础上,更加注重个性化的情感表达,荷花图式生动且多变,形态异常丰富。

从宋代的写实到明清的个性化表达,荷花图式始终是中国美术史上的重要风景线。进入现代,中国传统的荷花图式在西方美术思潮的影响下呈现出新的变化。齐白石、张大千、潘天寿、林风眠、李可染、吴冠中等成名于民国的美术大师,均表现过荷花题材。在新中国成立后的艺术领域,黄永玉以其对荷花的深厚情感与卓越艺术造诣,在画坛独树一帜。他被称为“荷痴”,不仅因其作品数量之丰,更在于其艺术探索的深度与广度。黄永玉巧妙地跨越了中西艺术的界限,将中国画中深邃的意境美学与西方艺术的色彩运用、构图技巧相融合,开创了一种新颖的视觉艺术风格,将传统荷花图式推向了一个新的高度。

陈履生在《黄永玉的万荷堂》一书中记载道:“黄永玉先生的绘画,虽然题材多样,但是,画荷最为有名。至于画荷始于何时,没有具体考证,可早在1975年的时候,就在北京京新巷画了《香荷图》并题:‘乙卯年夏,圆明园旧址见新开荷塘百十亩,多植白莲,茎高七八尺,余尝于荷荫中写记其神气惜未得也’。”[1]实际上,黄永玉画荷花远远早于1975年。黄永玉早年主攻版画,荷花作为装饰性的形象,已经出现在他的一些版画作品中。20世纪50年代之后,黄永玉转向国画,荷花是他最喜欢的对象之一,如1965年的作品《荷花》已经隐约形成了独特的风格。20世纪60年代,黄永玉画了大量的荷花写生,也成就了之后的荷花创作。在参加访谈时,他说那时经常谎称有病,“骑着车到圆明园那边去画荷花,为的是图个清静,解脱一下。躲在那个地方细细地画,也是一种写生的方式”[2]。基于大量的写生作品,1976年之后的几年,黄永玉画的荷花作品尤其多,境界高渺,意象灵动,是他创作的一个高峰期。20世纪80年代之后,黄永玉有大量时间是在香港与欧洲,荷花作品创作较少。1997年黄永玉开始在北京修建万荷堂,此后春夏之际,多居住在此,荷花创作再一次进入高峰期。

黄永玉的荷花作品是对传统荷花图式的继承。首先,黄永玉对荷花的自然形态有着极为精准的理解与把握,在传承荷花图式的过程中,对传统范式进行了深刻的挖掘与创造性的发展。他不仅全面学习并熟悉前人表现荷花的艺术技巧,而且在此基础之上,进一步吸收了中国画荷花图式中深远意境与精妙笔墨的美学精髓。其次,黄永玉学习传统荷花图式不局限于技术层面的模仿,更在精神和情感上与传统达成了深度共鸣。他把握住了中国文人画家“写心”理念的精髓,其风格率真自由,与老庄哲学的自由精神异常契合。

黄永玉的荷花作品又不局限于对传统的继承。或者更准确地说,黄永玉的荷花图重点在创新。在传承至创新的过程中,黄永玉不仅超越了传统“中国画家”的界限,更展现出独树一帜的视觉美学追求。总体上看,黄永玉荷花图的创新之处在于融合中西艺术精髓,受西方多重艺术流派影响,同时吸纳民间绘画营养与个人生活体验,使作品达到自由理想的艺术境界。

具体展开,黄永玉的荷花图在三个方面实现了对传统荷花图式的突破与创新。

首先,黄永玉将传统荷花图式与抽象表现主义相融合,打破了传统的写实范式。进一步说明,通过摒弃对细节的刻板描绘,采用奔放的笔触与鲜明的色彩,黄永玉的荷花作品营造出了形式感强烈且极富表现力的艺术效果。作品不再拘泥于物象的客观描绘,而是基于个人内心感受,通过自由的艺术表达来凸显荷花的动态美与生命力。创作者所追求的是一种超越物象本身的艺术境界,使观者能够透过画面所传递的情感与意蕴,深刻体验荷花之美及其内在力量。

其次,在重新解读传统荷花图式的过程中,黄永玉强调形式与情境的和谐统一。具体而言,黄永玉不仅对荷花的形态进行创意性的变化与拓展,赋予其更为丰富且夸张的视觉冲击力,同时运用多彩的色调与质感来表现荷花的审美特质。在创作中,荷花以多样的姿态呈现,或轻盈起舞,或含苞欲放,或静谧绽放于池塘之中。在技法上,针对传统“折枝法”与“留白法”均进行了突破,使得作品情感更为丰富,生命力更加盎然。

最后,黄永玉通过重新诠释传统荷花图式,并将其与现代主义理念相融合,为其艺术创作注入了更为丰富的意蕴。具体来说,黄永玉在作品中娴熟地运用了西方绘画技巧与构图原则,如透视法、动态构图等,将荷花置于特定的环境背景下,营造出一种诗意的氛围。这种创作手法不仅增强了画面的叙事性与诗意表达,而且使得作品更具深度与内涵。此外,黄永玉巧妙地运用留白与题跋的处理方式,为画面增添了更多的层次感与故事性。

注释:

[1]陈履生:《黄永玉的万荷堂》,漓江出版社2008年版,第374页。

[2]黄永玉:《黄永玉自述》,大象出版社2004年版,第251页。

(作者单位:湖南师范大学美术学院;中南林业科技大学国际学院)

(节选自2024年第4期《文艺论坛》肖家墨、肖振中的《黄永玉荷花图式研究》)

来源:《文艺论坛》

作者:肖家墨 肖振中

编辑:施文

时刻新闻

时刻新闻