忽然中年,逆风而行

文丨陈哲锋

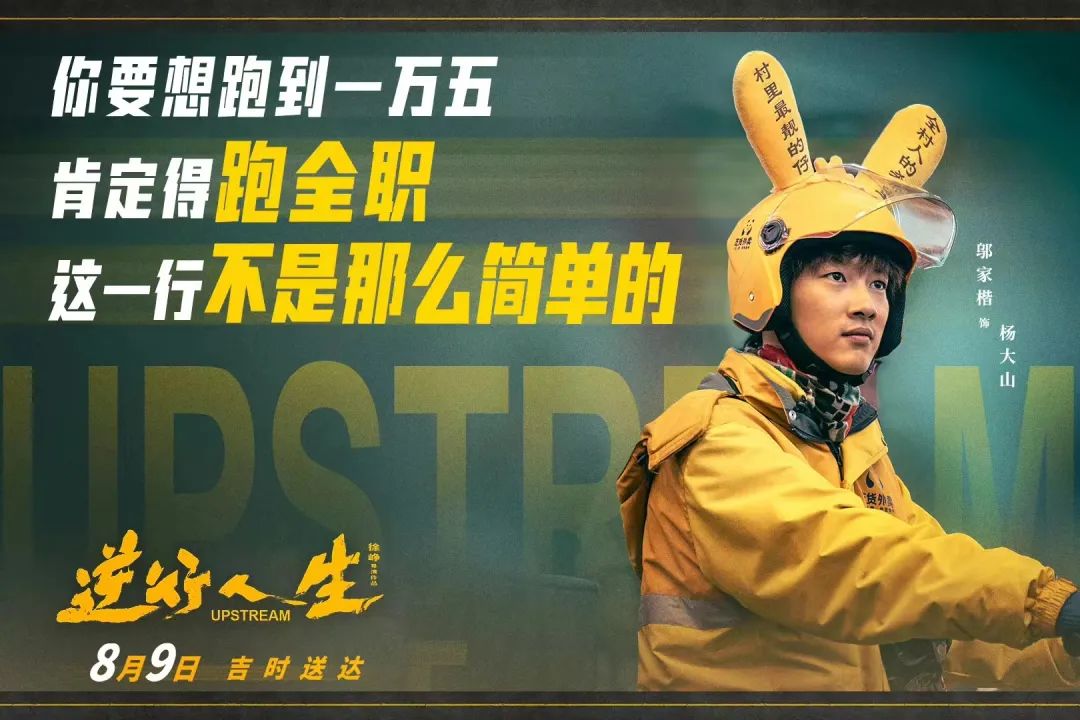

电影《逆行人生》上映之前,我刷到过一个关于它的小视频。在被问及外卖员这一职业时,该电影的导演兼主演徐峥回答道:“这是一个新型就业群体。目前我国外卖员已经突破了1500万。”徐峥说这句话的目的当然不仅仅是为了透露一个数据,言外之意是:这部电影(逆行人生)讲述的实则为“群体性事件”。电影于8月9日上映。作为一部现实主义题材作品,它既有维多利亚小说的特征,即:擅于利用器物、事件传达时代的形态和讯息,偏重对小人物命运、人性、情感的入情入理;同时,因为它融入了大量外卖员这一新型业态的元素,它又具备了一定的行业性特征。

电影的主轴是在一家互联网大厂工作了11年的45岁的高志垒被公司辞退了,之后的3个月里,他投了无数份简历、试图采用中介等各种办法,仍然没有找到理想的工作,只好被迫从事外卖员一职。当然,外卖员,是高志垒的“社会形象”。在他的生活面,作为儿子,他的父亲此时因为脑卒住进了重症监护室,亟需一笔高昂的医疗费用;作为父亲,他的孩子面临的是就读外国语学校所需的学费;作为丈夫,“房子的底线”是他和妻子的共识。搞清了这个情况,高志垒为什么“被迫”从事外卖员就不难理解了。

随着这条轴,随着高志垒对岗位的熟悉和深入,外卖员群体的其他成员相继亮相,老抠、大黑、杨大山、朱站长……等同于是由高志垒作为一个“引子”,后面这些“引”入而来的人物都有着同为外卖员的身份,但他们生活面又呈现着不同的面貌:老抠的身后是患有白血病的孩子;金牌榜第一的大黑是为了给因车祸受伤的同事还医疗费;在杨大山的老家,是等着钱跟他结婚的女朋友……这些小人物像是生活在一个屋檐下,在狭小的空间里织就着笑和泪。

人物脉络最清、形象表达最饱满的当然还是高志垒。当影片开头听到“被裁”的消息时高志垒把椅子重重地砸碎玻璃的那一瞬,我听到前座的男人发出了一声重重地叹息,我不知道在那个男人的心中有没有什么触动,但是通过油亮的头顶,我判断他与高志垒的共鸣来自他们对年龄的危机感——中年——如果只用时间衡量一个人一生的话,这是一个多么苦恼而无奈的阶段。

曾经高志垒头顶光环。他的学习优异,学业成时进入互联网大厂工作,然后结婚生子,因为持久加班得了糖尿病,但是生活正常运转,一家人生活在一起,平淡而不乏希冀,平凡而不乏灿烂。如果现实生活中真的存在这样一个人,如果他没有在45岁被原公司辞退,我想他可能不会对这场暗含的危机进一步考量,尽管他上有老、下有小,被工作和生活压迫得气喘吁吁、疲惫不堪。真是“只言旋老转无事,欲到中年事更多。”原本以为会平坦着走下去,没想到中年遇到的事情反而更多了。

作家约瑟夫·坎贝尔说,“中年是一个重新审视人生、寻找内在平衡的时期。”此话用在高志垒身上很贴切。可是,拿什么来“重新审视人生、寻找内在平衡”呢?一个人在面临困境的时候是需要抓住一把稻草的,这一点,对善于把角色置于囧境的徐峥而言更为突出。《逆行人生》还是于人物着手。你高志垒生活艰难,家庭开销大,深感压力,但就高志垒是这样的吗?老抠、大黑、杨大山这些人哪一个没压力,哪一个不是努力送单、拼命生活?高志垒,你再看看病床上的父亲,贤惠体贴的妻子,聪明懂事的孩子,再看看你,作为家里的顶梁柱,你都在困难面前退缩了,他们怎么办?你都过不去了,他们能过得去吗?影片给了人物大量反思的特写,它是沉静的,近乎封闭,像把一个人关在一间屋子里。这给了人物重新审视自己、定义自己、反思自己、平衡自己的时间和空间。从这个意义上讲,苏轼所说“人生如逆旅,我亦是行人”可以有另一种释义:他们都能,我为什么不能呢?

人生有诸多形态,而逆行往往是常态。电影之中也好,现实生活也罢,没有人知道自己最终要成为什么样的人,没有人预料到自己会取得什么样的成绩,永远没有人会告诉你,每个人都需要为自己做出选择,根据自己的经验和意识认识人生的意义,通过不断否定自己和肯定自己来定义自己。我是对的吗?可是现实主义不光现实,它还经常超乎现实,它告诉你:在你没成功之前,所有对的东西都是值得怀疑的。因此,我们走过的绝大多数的路几乎都是逆行,因为你所经受的质疑。

然而,每一个敢于逆行、执着逆行的人生都是难能可贵的。他的身后也许是责任,也许是对美好的期许,也许是对自我的突破。从互联网大厂的中层管理高志垒到外卖员高志垒,从瞧不起外卖员到自己成为外卖员,从害怕被人认出到直面冷嘲热讽,这不仅仅是身份和人格的双重改变,更是不同环境下对自我认知的改变,他所遭遇的不仅仅是风霜雨雪,更是一个人逆行生长的养分。没有一份职业是卑微的,每一个努力向上的人都应被尊重、被认可,每一个梦想都应被尊重、被相信。这不光是逆风而行最重大的意义,也是对“每一位努力生活的人”最好的致敬!

扫描下方二维码关注“湖南文联”

来源:湖南文联

作者:陈哲锋

编辑:施文

时刻新闻

时刻新闻